2010年 5月 31日

生物多様性って何?

2010年は「国際生物多様性年」ということで、10月には名古屋で国際会議「COP10」が開催される。

ところがこの難しそうな言葉、意味がよくわからない。

しかし、身近なところでさまざまな異変が起きている。中日新聞ではミツバチの事情が連載され、当社のご近所の滋賀県米原市醒ヶ井にある梅花藻で有名な地蔵川という清流に棲息する「ハリヨ」が混血種になり、純潔は皆無だと聞く。

とても大切な問題だという意識はあるが、よく理解できていなかったのだが、先般当社から発行した『中小企業の環境経営-地域と生物多様性』の著者のお一人の香坂玲先生から、以下のご案内が届いた。

なんでもわかりやすく楽しむ「生物多様性」について紹介されるらしい。

6月4日(金) 午後7時30分~8時43分

SAVE THE FUTURE いきものピンチ! SOS生物多様性

香坂玲先生のコメントもついてきた。

2010年は「国際生物多様性年」。10月に名古屋で生物多様性をテーマにした国際会議「COP10」が開かれるなど、今年は“生物多様性”に大きな注目が集まります。でも、なんだか堅苦しい言葉だし、「生物多様性ってそもそも何?」「なぜ、多様性を守らなくっちゃいけないの?」「人間にどんなメリットがあるの?」などなどギモンが続出!

そこで、「SAVE THE FUTURE」では、オリジナル人気コンテンツ「科学者ライブ」をさらにパワーアップして、楽しくわかりやすーく、こうしたギモンにお答えしていきます。日本を代表する科学者たちが、なるほどそうだったのか!とナットクのプレゼンを熱くおもしろく繰り広げます。

香坂玲先生の著者『中小企業の環境経営』では、中京地域の中小企業への聞き取り調査から、環境保全・教育、資源循環の利活用という広い意味での企業のsy会貢献と社会的な責任(CSR)に関わる活動の事例を紹介し、分析されている。

CSRの理念の源流は近江商人の三方よしにあるといわれるが、移入された観念ではなく、非常に日本的な考え方だと言える。大企業ではCSは定着しつつあるが、中小企業では・・・とされがちだが、本書では、果敢な取り組みが紹介されている。フットワークがいいだけに、実際は中小企業に歩があるのではないかと思うがいかがでしょう。

それはさておき、生物多様性について一緒に考えましょう。

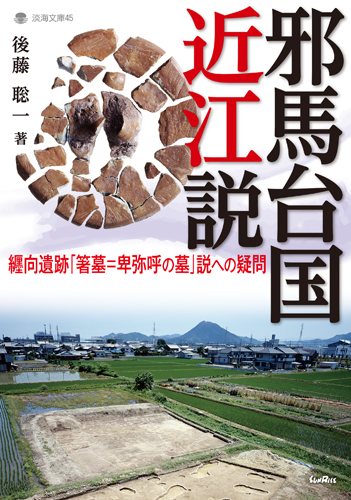

NHK(大津放送局)で『邪馬台国近江説』が以下のとおり紹介されますので、取り急ぎお知らせします。

NHK(大津放送局)で『邪馬台国近江説』が以下のとおり紹介されますので、取り急ぎお知らせします。

サンライズ出版

サンライズ出版