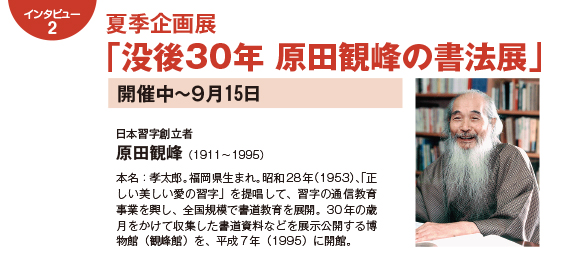

今も使われ続けている観峰作のお手本

――夏季企画展「没後30年 原田観峰の書法展」について、ご担当の古橋学芸員から見どころなどをお話しいただけますか。

古橋 当館は創立者である原田観峰が亡くなった年にオープンしたので、開館と同じく没後30年にあたります。これまでにも何度か観峰の書の展示はしてきたのですが、これまであまり出していない作品、特に日本習字のお手本として現在まで使われ続けているものも含めた展示は初めてとなります。日本習字の生徒さんにとっては見慣れた書風なのですが、これまではそれ以外のものを中心に展示していたんです。

――戦後まもなくに習字の通信教育事業を始めた創立者の経歴については、開館20周年の際の取材でもお聞きしました。

古橋 例えば、製造業や飲食店では、製品のコンセプトやメニューに載っている料理の味がずっと変わらなければ、「あそこの品物はいい」と認識されて、繁盛しますよね。

その意味で、日本習字教育財団の商品は観峰が残したお手本なんです。もちろん、実際に教えているのはそれぞれの教室の先生方ですが。

添削指導では、1か月の課題を子どもたちが書いて、京都や福岡の本部に送ると、添削指導者が赤字で添削して返却します。このお手本は、観峰が亡くなって30年経つ現在もずっと使い続けられています。それだけ商品力があったのだと思いますが、まずこれがなかなかすごいことだと思っています。

――古びない、時流に左右されない手本なのでしょうね。

古橋 観峰は、毎月、幼児から小学校6年生までの各学年向け、中学生向け、大人向けと、十何種ものお手本を作成しており、その中学生向けと漢字部(大人が漢字を勉強するためのお手本)の表紙に、標語的な文章をいろいろ書いていました。

例えば、「大きなものを手に入れるためには、小さいものを手放さないといけない」とか、「普段気がついていないことが、本当は大事なことだ」といった短い文章で、日本習字では「訓語」と呼ばれています。必ずしも押しつけがましい文章ではなくて、気づきを与えるような内容になっています。

中学生向けのものの場合だと、思春期にあたる年齢ですから、「ちょっと自分の内面を見つめてみましょう」といった、生徒側の記憶にも残りそうな言葉もあります。

観峰が書いた指導用の手本(特別展示室内の展示を撮影)

――観峰の思想に目を向けるということでしょうか。

古橋 「思想」とまで言うと大げさになってしまうので、今回の企画展に関する広報でもそういう言い方はしていません。観峰は生前、信仰についていろいろと考えたこともあって、自分の身近な、直接の実技指導をしている生徒さんには、人を育てるうえでの心得という面で伝えていました。ただ、現在の日本習字では、観峰の信仰面などについて前面に出すようなことはありません。

今も80~90歳のご高齢で教室を開いてくださっている先生方の中には、観峰から直接指導を受けて、そうした考え方の面をよく理解しておられる方がいらっしゃいます。もちろん観峰の文字、お手本が大好きだからというのが第一でしょうが、当然、観峰の人柄や会って交わした言葉は、先生方の中にいまだに生きているのだろうと思います。

――私も顔写真しか知らないわけですが、どんな人だったのかという興味はわくお顔ですね。

古橋 生徒部と呼んでいる小学生、中学生の生徒さんにとっては、自分が生まれる20年ほども前に亡くなっている、長い白い髭をはやしたおじいさんというのは、本当におとぎ話の中の存在のようなものだろうと思います。ですから、教室で教えておられる先生方に子どもたちのほうから、「観峰先生は、どんな人だったの?」という質問があったりするそうです。ところが、現在は教室にいる先生の方が40代、50代で、実際には観峰に会ったことがない人がほとんどになってきました。

財団としては、これまでと同様、「観峰はこういう人だ」「こんなことを言っていた」という思想を前面に出すようなことはないと思うのですが、その一部を改めてお手本を展示することで示せればと思います。

――お手本を読めば、観峰さんの人となりが少しは見えてくるでしょうと。

古橋 訓語の内容について、わざわざ他の人が注釈を加えてふくらませなくても、「この言葉そのものが観峰だよ」と、それぞれに感じていただければと思っています。

ですから、解説的なことは、オンライン配信による土曜講座やインスタグラムのライブなどで紹介するときお話しするだけにとどめ、文字としては残らないかたちにしようと考えています。

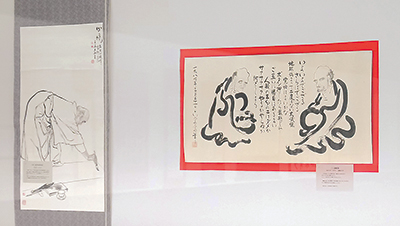

王西京画「原田観峰先生肖像」(左)と原田観峰「二人達磨問答」(右) (特別展示室内の展示を撮影)

数少ない晩年の作品に現れる観峰の姿

――展示される作品には、お手本とは別に大作と呼びたい作品もありますね。

古橋 ここまでお話ししたように観峰はお手本を書く人でもあったので、生徒さんからすると、「観峰先生が書いたものは全部お手本」になってしまうわけです。最初はやはり書家としての自負もあり、才能もあったので、そうした作品もたくさん書いていたのですが、だんだん晩年になると、会員も増えて、創作にあてる時間がなくなったうえに、自分が書いたものは全部お手本になってしまうので、独自性のある作品としての書を書けなくなった面があります。

――なるほど。

古橋 それでも、いくつかは残されています。特に今回、大きな作品で興味深かったのは、ダルマさんのような二人が並んでいるので、「二人達磨問答」とタイトルをつけた作品です。書いてある文字も非常にお手本になる文字で書いてありますが、内容がちょっと怖い。最近まで、こんな作品を書いていたとは知りませんでした。

――米ソの冷戦下での核戦争の危機についての書ですね。

古橋 そうです。昭和59年(1984)3月、今から41年前に第三次世界大戦が起こりそうだ、どうするんだみたいなことを書いています。現在の2025年にこれを見ても、ウクライナとロシアやイランとイスラエルの間で同じような状況があるので、現代がかかえる矛盾や世界の平和について考える機会になればと思います。

サンライズ出版

サンライズ出版