地域との連携で古墳の出土品まで広がった企画展

――最初にオープンから10年が経過した新館の特別展示室についてお話しいただけますか。

瀨川 平成27年(2015)にオープンした新館内の特別展示室は、文化庁の指標に沿ったかたちで、温度や湿度、照明などを管理できる展示環境となっています。それ以前は館所蔵のコレクションだけを公開する企画展となっていましたが、他館の所蔵品を借用して展示することができるようになりました。それだけ責任は重くなりましたが。

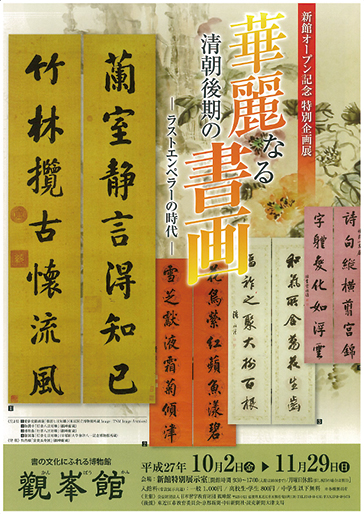

同年10月の新館オープンの第1弾が、特別企画展「華麗なる清朝後期の書画―ラストエンペラーの時代―」でした。この時、東京国立博物館蔵の愛新覚羅溥儀※1の書などを展示しました。

――重要文化財級のものも展示できるようになったということですね。

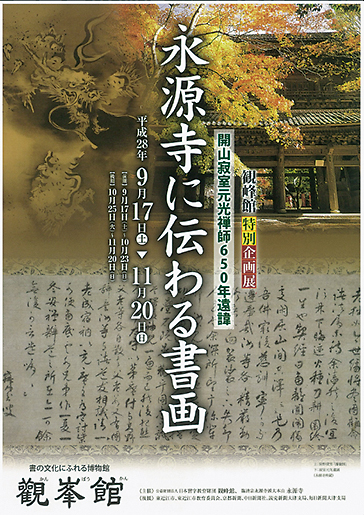

瀨川 平成28年(2016)9月の特別企画展「開山寂室元光※2禅師650年遠諱 永源寺に伝わる書画」では、東近江市にある永源寺の文化財を展示させていただきました。永源寺蔵で重要文化財に指定されている寂室元光の墨跡などです。

それまでは中国の作品がメインでしたが、こうした日本の作品が展示できることで企画展のテーマが多彩になり、来館いただく対象も広がったと思います。

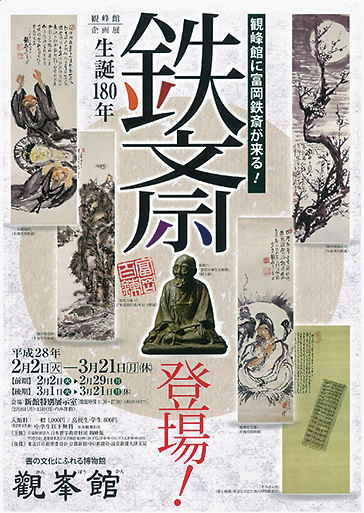

2016年2月の冬季企画展「生誕180年 鉄斎登場!」では、ファンの多い富岡鉄斎を取り上げました。

――地域と連携した企画展も増えていきましたね。本誌の催し案内のページでは滋賀関連の展覧会を優先させているので、中国書画を題材とした観峰館さんの企画展はあまり紹介しなかったのですが、掲載が増えていきました。

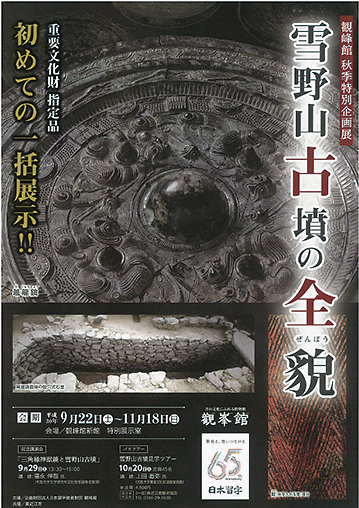

古橋 地域連携という意味で印象深いのは、2018年9月の秋季特別企画展「雪野山古墳※3の全貌」ですね。平成元年(1989)に未盗掘の状態で見つかった巨大な前方後円墳から三角縁神獣鏡などの銅鏡5面、漆製品34点をはじめ、銅鏃や鉄製品が大量に見つかり、平成13年(2001)に一括して重要文化財に指定されました。

出土品は東近江市埋蔵文化財センターが保管しており、隣接する東近江市能登川博物館で一部ずつ公開されることはあったのですが、すべてをまとめて展示することができる館が市内にはありませんでした。

それで、観峰館が新館をオープンさせたというので白羽の矢が立って、副葬品を一堂に会して市民の皆さんに公開する機会になりました。考古学の研究者による講演もあり、従来とは異なる層に来館いただけたと思います。

――チラシを見た時は、なぜ考古学系の企画展を観峰館でやるのかなと不思議な感じがしたので覚えています。

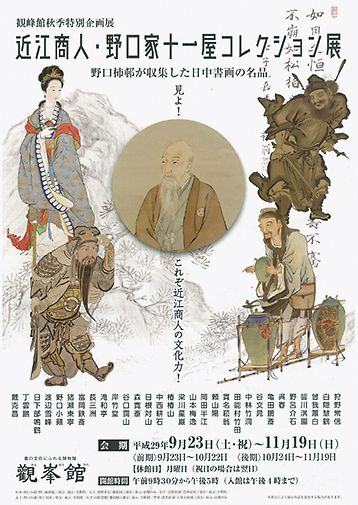

瀨川 市内関係では、2017年9月の秋季特別企画展「近江商人・野口家十一屋コレクション展」も印象に残っています。

現在の山梨県甲府市で醸造業を営んでいた近江商人・野口家の4代目当主・野口正忠※4(柿邨)は美術愛好家として知られ、コレクションは山梨県立美術館に寄贈されています。それらの里帰りというかたちで、息子の妻にあたる画家・野口小蘋の作品をはじめとする書画を展示しました。

古橋 地元出身の人物というと、令和2年(2020)2月の冬季企画展「東近江出身の仏絵師 藤野正観の仕事展」もよく覚えています。

地元企業である藤野商事の社長・藤野滋さんはよくご来館いただく方なのですが、正観さんのご親戚でご提案いただいたのが始まりです。

――2020年末からのコロナ禍の影響で講演会が中止などの影響はあったそうですが、来館者の方には好評だったようですね。

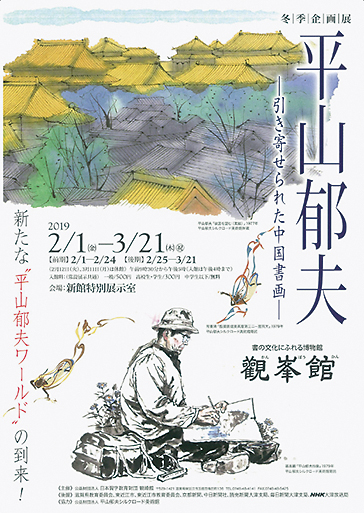

古橋 その前年(2019)2月の冬季企画展「平山郁夫――引き寄せられた中国書画」は、当時当館にいた学芸員が鎌倉にある平山郁夫美術館の学芸員と知り合いだったことから実現したものです。

瀨川 敦煌などを訪れて文化財の保護修復活動をしていた平山が、中国の書画家と交流する中で贈られた大量の作品を初公開させていただく場となりました。

当館は書画が専門ということで、展示ケースの設計も、立体物を展示しやすい構造になっておらず壁面とガラス面が近いことが特徴です。そのため、掛け軸などを掛けたときに、作品を近くで見ることができます。「落款印の文字までよく見える」と鑑賞の面でもご好評をいただいています。

また、展示室自体はそれほど広くありませんが、一つのテーマをゆっくり見てもらえるので、「おなかいっぱいになりすぎない、ちょうどよい量」と言っていただけます。

※1 愛新覚羅溥儀 (1906~1967)清朝最後(第12代)の皇帝。辛亥革命で退位し、満州事変後、日本に擁立されて満州国皇帝となり、康徳帝と称された。

※2 寂室元光 (1290~1367)臨済宗の僧。美作国(岡山県)生まれ。近江国守護六角氏頼の帰依を得て、永源寺を開山。

※3 雪野山古墳 雪野山(標高309m)の山頂にある前方後円墳。国の史跡に指定。

※4 野口正忠 (1822~1892)江戸時代に甲斐国で酒と醤油の醸造業を起こして繁栄した野口家(屋号・十一屋)の4代目当主。

関西の中国書画を所蔵する博物館・美術館とも協力

――地域との連携以外で、新館オープンによる変化はございましたか。

瀨川 当館が収蔵するコレクションは中国の書画が主ですので、それらを切り口にした展覧会が多いのですが、例えば山水画や花鳥画の展覧会を開催する場合も、館蔵品だけだと清代以降の新しい時代のものに偏ってしまっていました。他館からの借用資料を交えることで、中国の王朝でいえば宋代くらい、およそ1000年前の作品から歴史を追う構成も可能になりました。

古橋 当館は、関西の博物館や美術館の学芸員が中心に活動している「関西中国書画コレクション研究会」に平成22年(2010)の設立時から参加していて、それらの館と連携があるので、所蔵なさっている重要文化財などをお借りすることで、時代の幅をつけることができるようになりました。

関西書画コレクション研究会

――関西の博物館・美術館は中国書画に強いと聞いたことがあります。何か経緯があるのですか。

瀨川 明治末から大正にかけて京都帝国大学の教授に内藤湖南※5という人がいました。当時、辛亥革命などによって中国本土の貴重な史料が海外に散逸しかけたのを知った内藤は、それらを日本人がコレクションする道筋をつけたんです。

古橋 内藤と親交のあった関西の財界人が収集したものを博物館に寄贈したり、独自に一般に公開するために博物館を建設したりしました。

瀨川 そうした財界人には滋賀県出身者、いわゆる近江商人もいました。大阪市立美術館に寄贈されたのは、彦根出身で東洋紡績(現、東洋紡)の社長などを務めた阿部房次郎※6のコレクション、藤井斉成会有鄰館は、五個荘(現、東近江市)出身の藤井善助※7が自身の中国古美術コレクションを一般に公開する目的で建設したものです。この人は、東近江市宮荘町にある近江商人屋敷 藤井彦四郎邸の彦四郎の兄にあたります。

――今後もそうしたネットワークを使って、いろいろな企画展ができそうですか。

瀨川 中国書画はどうしても、ヨーロッパの絵画・彫刻などの美術作品と比べるとあまりメジャーな分野ではありません。これは研究会設立の目的でもあるのですが、それぞれの館がバラバラにやっていては限界があるので、みんなでタッグを組んで普及につながる活動をしたいと思っています。

※5 内藤湖南 (1866~1934)秋田県生まれの東洋史学者。本名、虎次郎。

※6 阿部房次郎 (1868~1937)彦根生まれの実業家。東洋紡績社長をはじめ関西経済界の要職を歴任。

※7 藤井善助(4代目) (1873~1943)神崎郡宮荘村(現、東近江市)生まれの実業家・政治家。大阪金巾製織など多数の企業の社長を務め、衆議院議員3期在任。

サンライズ出版

サンライズ出版