滋賀の文化情報誌デュエット新撰 淡海木間攫

-

其の三十

其の三十琵琶湖から失われた水草

日本最大の湖である琵琶湖では水草についても古くから調査研究が行われており、内湖を含めて43種類の水草がこれまでに記録されている。しかし近年の調査で発見できる水草は20種類程度しかなく、琵琶湖から絶滅し -

其の二十九

其の二十九琵琶湖の泥について

湖底に溜まった泥の下を更に掘ってゆくと何が出てくるか。また、琵琶湖が泥で埋まってしまうことはないのか。こういった質問に答えるための材料は幾つかある。既に先人達の努力により、多い場所では過去6300年間 -

其の二十八

其の二十八日吉山王二十一社本地仏(ひえさんのうにじゅういっしゃほんじぶつ)

「あなたは日本の国教をご存知ですか?」こう尋ねられて、即座に明快に正解を答えられる人は少ないのではないでしょうか。今、日本に国教はありません。憲法で「信教の自由」を認めているからです。江戸時代は仏教 -

番外

番外豊郷小学校のウサギとカメ

本誌78号(昨年1月発行)から1年余り、全国的に知られる存在となってしまったウサギとカメである。 -

其の二十七

其の二十七やってきた御本尊 ―永正寺 阿弥陀如来立像―

ここにとりあげるのは、栗東市上鈎(かみまがり)にある浄土真宗大谷派永正寺の本尊阿弥陀如来立像です。このあたりは長享元年(1487)に、六角高頼(ろっかくたかより)征伐のため室町幕府九代将軍足利義尚が自 -

其の二十六

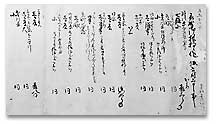

其の二十六井戸村与六作職書付(さくしきかきつけ) 戦国時代の土豪と家臣

この文書は、坂田郡箕浦(みのうら)(現在の近江町箕浦)の土豪井戸村氏が、天正19年(1591)に「おころ彦三郎」以下28名の家臣に対し、扶持(ふち)(領地)として与えた土地を列挙したもので、計81筆が -

其の二十五

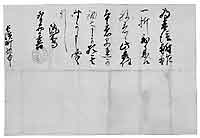

其の二十五羽柴秀吉朱印状 長浜町惣中宛 秀吉も食べた鮒鮓

この秀吉朱印状は、長浜町衆が贈った陣中見舞の食品への礼状である。年号はないが、「筑前守」という受領名と、秀吉の署名の下に押された鮮やかな朱印から、天正十二年(一五八四)四月十五日に記されたものであるこ -

其の二十四

其の二十四河内のゴー(牛玉宝印ごおうほういん)

滋賀県の湖北地域では、一月から三月にかけて五穀豊穣・村内安全を祈願して、餅をつき、お鏡や餅花をこしらえ、村の寺社に奉納するオコナイという村をあげての行事が繰り広げられる。これに、主人公というべきトウヤ -

其の二十三

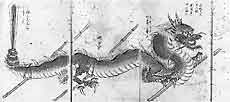

其の二十三大蛇の作り物―下阪本の雨乞―

嘉永6年(1853)、黒船の来航の年、近江の農村は、日照りで苦しめられていました。かつての農村では、日照りが続くと雨乞を行います。一口に雨乞といっても土地ごとにそのやり方は、様々で、ここで紹介する比叡 -

其の二十二

其の二十二古写真を読み解く―湖岸風景

大津市の風景は、昭和30年代後半から急激な変化を見せています。その要因としては、湖岸の埋め立てや湖西線の開通、住宅開発、流通革命以降の大型店舗の進出、道路網の整備などを挙げることができるでしょう。なか