滋賀の文化情報誌デュエット新撰 淡海木間攫

-

其の四十

其の四十天蚕(ヤママユ)の雌雄型

ヤママユはヤママユガあるいは天蚕とも呼ばれ、ヤママユガ科に属する大型の蛾の仲間で、日本、台湾、韓国、中国、ロシア、スリランカ、インドおよびヨーロッパに分布し、滋賀県の里山にも多く棲息しています。幼虫は -

其の三十九

其の三十九増えたコアシナガバチ

滋賀県内に生息しているアシナガバチ類は、大きいほうからキアシナガバチ、セグロアシナガバチ、ヤマトアシナガバチ、キボシアシナガバチ、コアシナガバチ、フタモンアシナガバチ、ホソアシナガバチ、ヒメホソアシナ -

其の三十八

其の三十八ツバメの不思議

「ツバメ」はどこでも普通に見られる鳥ですが、実は夏の琵琶湖を代表する鳥です。3月末にオスがメスより先に来て「なわばり争い」をし、少し遅れてメスが渡ってきます。ツバメは主に人家の玄関あたりに巣を作ります -

其の三十七

其の三十七井戸とツルベ(釣瓶)

上水道が普及するまで水の確保は各家の務めであった。どの家にも深い井戸が掘られ、湧き水を汲み上げて飲料水をはじめ風呂や洗濯に用いたが、住宅の改築に伴い今ではすっかり姿を消した。写真の井戸は、現在ダム建設 -

其の三十六

其の三十六千代ゆかりの鏡箱

来年(2006年)のNHKの大河ドラマ「功名が辻」は北近江(湖北)が舞台となります。物語の主役、戦国武将・山内一豊は、尾張(愛知県)で父を織田信長に討たれて、一家で近江へやってきます。その落ち着き先に -

其の三十五

其の三十五従軍看護婦の召集令状

戦時中、日赤の看護婦さんたちには、兵士と同じように召集令状が届きました。戦場でケガや病気をした兵士の看病をするため、救護班として出征したのです。通称「赤紙」と呼ばれ、東浅井郡浅井町野瀬出身の妹尾とみさ -

其の三十四

其の三十四城跡をつなぐ「のろし」

一部で、近江が「城の国」と呼ばれるようになって久しい。県教育委員会の分布調査では、琵琶湖畔や平野、山上に1300を超える城郭が確認された。確かにその中には、日本の五大山城のうち「小谷城」と「観音寺城」 -

其の三十三

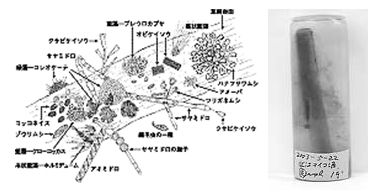

其の三十三ヨシと共生する付着微生物たち

ヨシ群落は琵琶湖の原風景であり、水辺の環境を守る大切な植物です。ヨシ群落には色々な働きがありますが、その中のひとつに水質保全の働きがあります。水の流れをせき止めて水中の汚濁物質をより早く沈殿させたり、 -

其の三十二

其の三十二大津市千町の里山

いま「里山」の人気が高い。「里川」とか「里海」という新語ができるほど、この言葉は人の暮らしと自然との関係をたくみに表現しているが、それが指す実体は使う人によって同じではない。初めて里山という語を広めた -

其の三十一

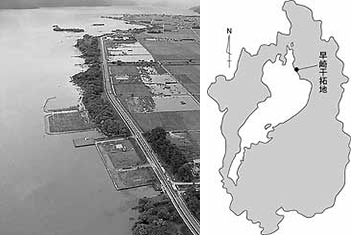

其の三十一早崎干拓地における生物相の変化

東浅井郡びわ町には、かつて「早崎内湖」と呼ばれた入江がありました。琵琶湖でも有数の内湖で、91・9haもの面積を有し、固有種ゲンゴロウブナの琵琶湖最大の産卵場でもありました。1963~70年に全面干拓