滋賀の文化情報誌デュエット新撰 淡海木間攫

-

其の六十

其の六十伊吹山学校登山の写真

「十一時が近づいた時、私達はあたりの静寂を破って宿を立った。(中略)登山者の群れは多かった。山はまるでお祭り気分だった」(昭和4年〈1929〉大垣高等女学校交友会誌)。明治時代、ヨーロッパから近代登山 -

其の五十九

其の五十九鍾馗(しょうき)

かわらミュージアムに展示されている飾り瓦「鍾馗」は、江戸時代後期の文政11年(1828)に作られました。八幡瓦の元祖である寺本家の寺本仁兵衛五代目兼武とその弟・西塚宗三郎の兄弟合作の作品です。鍾馗は、 -

其の五十八

其の五十八佐川美術館所蔵 国宝・梵鐘

平山郁夫や佐藤忠良、樂吉左衞門といった現代作家の作品を収蔵公開している佐川美術館ですが、収蔵する作品の中で、唯一国宝に指定されている梵鐘があるのをご存知でしょうか。滋賀県内に所在する梵鐘の中でも、国宝 -

其の五十七

其の五十七木造狛犬

神社の参道や社殿の前、左右に分かれて、にらみつけるように険しい表情で座っているのが狛犬、ということは、多くの方がご存知でしょう。神様をお守りする守護獣ということは、座っている場所や表情からもわかります -

其の五十六

其の五十六雷雲蒔絵鼓胴 (銘 初音)

雷光を螺鈿と高蒔絵、渦巻く雲を高蒔絵と截金で表わした豪華な鼓胴で、白拍子であった静御前が所用し、雨乞いの鼓として知られる「初音の鼓」との伝承を持つ。また、鼓の受にある朱漆の銘文より、永享2年(1430 -

其の五十五

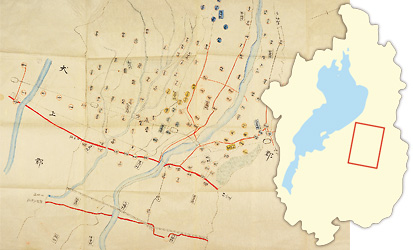

其の五十五近江鉄道高宮─八日市間路線地図

明治27年(1894)7月26日、近江鉄道株式会社は仮免状が下付されたのと同時に路線用地と停車場用地買上のための仮測量に着手したといわれている。高宮―八日市間の路線については、明治26年(1893)1 -

其の五十四

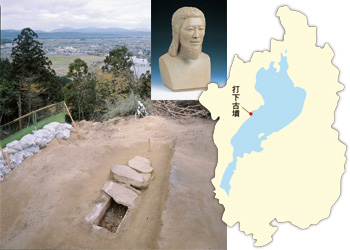

其の五十四打下古墳の被葬者

平成13年(2001)秋、琵琶湖西岸中央に位置する白鬚明神崎の北山麓(高島市打下)で、上水道排水施設工事が行なわれていました。11月7日早朝、工事現場から石棺が現れ、棺内から人の頭蓋骨が発見されました -

其の五十三

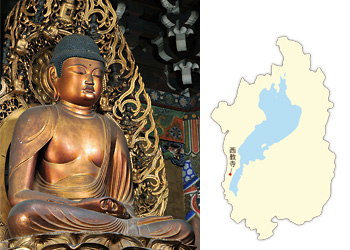

其の五十三平安ビューティー 西教寺の阿弥陀如来坐像

日本の歴史をみると、どの時代にもその時代を表す雰囲気や美というものがあります。それをもっとも端的に表しているのが仏像です。我が国には膨大な質量の仏像が現存し、それらをみることで各時代に流行した様式を我 -

其の五十二

其の五十二70年前の学習机の引き出し

この学習机の引き出しは、持ち主が引き出しを閉めてから、時間が止まっています。中には時計や鉛筆などの、いろいろな物が入っています。持ち主の髙橋亮一さんは、大正11年(1922)に東浅井郡湯田村(現在の長 -

其の五十一

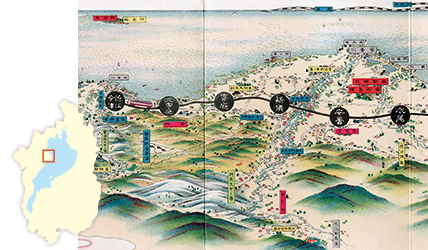

其の五十一江若鉄道沿線名勝案内

大正10年(1921)3月15日、大津市内の三井寺下~叡山間で営業を開始した江若鉄道は、その名が示すとおり、近江と若狭をつなぐ鉄道となることを目指して、路線を徐々に北へ延ばしていった。沿線住民から株主