滋賀のふなずしは「日本最古のすし」なのか?

ナレズシの伝統的分布 石毛直道/ケネス・ラドル著『魚醬とナレズシの研究』掲載の図をもとに作図

橋本 一般的に、滋賀(近江)のふなずしは、千数百年前に中国大陸、あるいは東南アジアから伝わってきた食文化で、その古いかたちをずっと継承した「日本最古のすし」だという説明がなされてきました。

でも、そこに二つの落とし穴があります。一つは、やって来るということは、向こう(起源地)も変化しているわけです。中国の場合、古代の文献には魚のナレズシが登場しますが、その後廃れます。東南アジアの各地でもそれぞれ変化してきた結果として、現在の食文化があります。伝播も一度かぎりではなく、交流のたびに複数回起こったと考える方が現実的です。

もう一つは、食文化の伝わった日本側でも、そこから独自の発達、変化が起こるということです。滋賀県の現在のふなずしを最も古いすしの形態だとすると、昔の文献記録と照らし合わせて理屈に合わないことが多く見つかってきたわけです。

篠原 ルーツ探しをすると、みんな、ある特定の起源地から一つの伝播ルートと思いたがるのだけど、そんなことはありえません。複数の起源地から異なる時代に伝播した、多起源地・多ルート・多時代の伝播と考えるほうが自然です。朝鮮半島を経由して来るのもあるだろうし、大陸から直接来ることもあるだろうし、海に囲まれた日本への食文化の伝播は、そんな単純にはいかないはずです。

これは、「食文化」研究という分野が、石毛直道※1さんのような文化人類学者たちが、同時代のフィールドワーク(現地調査)をもとに比較・考察をおこなって切り開いてきた分野だという事情も関わっていると思います。歴史学者が海外調査をおこなうという流れではありませんでした。

──日本側の過去の記録類がおろそかにされていたということですか。

篠原 そういうことです。「ここから先は、あんたら(歴史学者)考えて」と言えば、進展があったかもしれないけど、それはなかったわけです。

例えば、日本酒の歴史を考えても、室町時代に蒸米も麴米も精白したものを使って、透明度が高く現代の清酒に近い「諸白」が生まれたように、技術改良が進めば作り方も変わるわけです。

橋本 ふなずしの場合は、現在、夏の土用の一番暑い時期に漬け込むのがよいとされていますが、江戸時代やそれ以前の資料、例えば元禄時代に京都で出版された料理書『合類日用料理抄』のふなずしの作り方を見ると、「寒の内に漬け申候」とあるんです。現在とは逆に冬に漬けていたことになります。以前からこうした資料の存在は知られていたのですが、現代的な思い込みのせいで、スルーされていたんですね。

篠原 酒の歴史も、清酒が誕生してからでもだいぶ変化しています。仕込まれる季節が現在よりもう少し早く、新酒ができるのも12月くらいと早かった(現在は2月頃)可能性があります。それに、夏を越すには、「煮酒」という加熱殺菌処理の習慣がありました。今日は煮酒を飲む日だといって、蕪村は酒屋へ飲みに行っている。つまり、日本酒の文化も変わってきているわけ。

もっとも大きな違いは、どぶろくや濁り酒の時代の酒のアルコール濃度は、今の半分以下だということ。一升酒を飲んで大酒飲みだと驚かれている文献があるけど、換算しなおせば、五合酒飲みじゃないか。それなら僕と同じくらいだ(笑)。

※1 石毛直道 (1937〜)文化人類学者・民族学者。国立民族学博物館名誉教授・元館長。アフリカやオセアニア、東南アジアにおけるフィールドワークをもとにした食文化論の著書多数。

俳句では、ふなずしは夏の季語

──お二方ともお生まれは滋賀県ではないということで、最初のふなずしとの出会いをお話しいただけますか。

篠原 僕の場合は、京都にいた若い頃、大学の先生が連れて行ってくれたお店で、一切れ、二切れ、食べたのが最初です。うまいけれども、めったに食べられない高いものという印象でした。それから、ずっと関東に行っていて、琵琶湖博物館の館長になって5年目ですけれども、来たときにふんだんに食べられる機会を得て、ええところへ来たなと(笑)。酒の肴の逸品やと思いました。

それと、こちらへ来てから、俳句に強い関心をもったのですが、江戸時代の俳諧で、ふなずしが詠み込まれている作品が、芭蕉は1句もないのだけど、僕が好きな蕪村には有名な「鮒鮓や彦根が城に雲かかる」や「鮒鮓の便りも遠き夏野哉」など、17〜18句もあるんです。蕪村が「すし」が食べたくて待っている句などもあって、興味が湧いていたんです。

橋本 私は岡山県出身で、大学は京都でしたが、ふなずしに接する機会はありませんでした。ご縁があって滋賀県庁に入り、最初の宴会で、まず一つの盃をやりとりする返杯は知らなかった文化なので、びっくりして。その場にふなずしもあり、勧められたのが最初のように記憶しています。その時は正直、「これはちょっとな」という感じでしたね(笑)。積極的に食べたいというほどではなく。

篠原 酒飲みじゃないから(笑)。

橋本 その後、琵琶湖博物館ができて、私は中世の漁撈、エリ漁などについて調べるようになり、そこで意外だったのが、近江の中世の特産品はフナだということです。

私が生まれた岡山県だと、フナなんて名産品になるということはありえない。ランクでいうと下の下の魚という感覚です。それが、近江のフナに限っては都で名産品とされている。これはフナの研究をしないと近江のことは論じられないと考え出した時に、ちょうど篠原館長が来られて……。

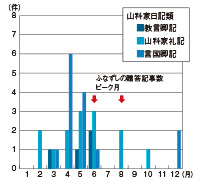

「ふなずし」以外のフナ属の月別贈答記事数(橋本2015)に加筆

橋本 琵琶湖産の魚介類の消費について知るために、室町時代の貴族、山科家当主や家司の日記類に書かれている魚介類に関する記事をすべて抜き出してデータベース化しました。中世の貴族社会は贈答文化の極値ともいえる社会で、誰が、いつ、誰に、何を贈った、贈られたかが丁寧に記録されているんです。

記録は旧暦なので、それをグレゴリオ暦(西暦)に換算して、何月のフナかを集計したんです。すると、フナの産卵期である4月から6月にフナの贈答のピークも重なり、子持ちのフナが贈答品としても一番喜ばれていたことがわかりました。

ところが、ふなずしは、ピークが6月や8月の夏場にあるんです。現在一般的な夏に漬けて冬に食べるという感覚からすると意味がわからず、不思議がっていたところに、篠原館長が、「俳句の季語でも、ふなずしは夏だよ」とおっしゃったんですね。

──なるほど、それが次の段階に進むヒントになったわけですね。

篠原 橋本さんが、歴史の研究者として古文書の中の食べ物に目をつけられたのは慧眼だと思います。でも、素人が常識的にわかることで、専門の研究者がわからんこともあるんですよ。

例えば、僕の親父は明治41年(1908)生まれです。その世代の日本人がふだん食べていた魚といえば、コイやフナなど、安定的供給のある内水面の魚です。海の魚を食べたのはお金持ちだけ。だから、親父は、子供の頃から食べ慣れているコイやフナを、海魚よりも好みました。僕が「泥臭いやないか」と言うと、「あの泥臭いのがうまいんや。お前にはわからんのか」と(笑)。

明治以降ですらそうなのですから、中世や近世は、殿様や貴族に献上するものとしてタイやブリなどの海産物はあったかもしれないけれど、庶民が日常的に食べたものではありません。

岡山県が面する瀬戸内海は特殊なんです。穏やかな内海だから漁業が発達した。江戸時代には、生け簀を持った船で、一昼夜かけて捕った魚を大坂に運ぶようになります。

それ以前に、安定的な供給のできる最大の漁場といえば、琵琶湖です。琵琶湖のフナ、近江のフナがブランドだったのは当たり前やないかと思います。

100年前の常識といまの常識は違う。だから、近世の常識はもっと違うし、中世だと、もっと違っていた可能性が高いんじゃないかな。

長い歴史の中で洗練されたふなずし

──お二人のふなずしへの関心とは別に、昨年のフォーラムで講演なさった日比野光敏さんによる従来の学説への異議申し立てといってよい論文が存在したわけですね。

橋本 篠原館長から質問攻めにあっている頃に、日比野さんが平成5年(1993)に発表なさった「近江のフナズシの「原初性」─わが国におけるナレズシのプロトタイプをめぐって─」という論文の中で、江戸時代のふなずしは冬場に漬けているということを指摘なさっていたことを知りました。その後の20年について、日比野さんはちょっと自虐的に書いておられましたが。

──「さほどの反響はなかった」と。

橋本 反応がゼロだったわけではありません。私の友人の春田直紀さん(熊本大学)という研究者が注目されていたのですけども、それは歴史学の中の話であって、世間一般に対してアピールする力をもっていなかったわけです。

私が明らかにした、ふなずしが夏場に贈答されているという事実をどう解釈するかというときに、俄然、日比野説がクローズアップされてきて、これはふなずしの歴史自体を考え直す必要を感じたわけです。

さらにそのタイミングで、滋賀県の古代史の研究者である櫻井信也さんが、古代の「鮨(鮓)」に関するご研究の流れで、江戸時代のふなずしが登場する資料をダーッと博捜なさって。

──櫻井さんの集められた膨大な資料に驚きました。これまで、その辺があまり開拓されていなかったという面はあるんですね。

橋本 そうなんです。もちろん『すしの本』(1970年)を著された篠田統※2先生が押さえるべき資料は押さえておられたんですが、目が行き届かないところまで、櫻井さんがガァーッとかき集めて発表し始めたことで、いよいよ裏が取れ始めたということなんです。

──そして、わかったことは、ひと言ではまとめにくいですね。より複雑になったわけですから。

橋本 製法、漬け込みの時期、漬け込みの期間、これらがいずれも、江戸時代にはたくさんのバリエーションがあったということです。漬けて短期間で食べるやり方、長期間漬けるやり方、フナを切り身にして漬ける例もあったり、さまざまでした。

現在一般的な、春先に捕ったフナを100日くらい塩漬け(塩切り)にして、夏の暑い季節に取り出して水洗い、陰干しをし、ご飯とともに、また100日くらい漬け込んで、冬に食べ始めるという作り方はそうしたバリエーションのなかで生まれてきたようなんですね。

一方で、かつてのバリエーションがまったく失われてしまったわけでもありません。日野町などには長期間漬ける、2年もの、3年ものがあり、逆に短期間の漬け込みで食べられるよう、コブナを用いて「生熟れ」にするやり方が今も残っています。

篠原 そうしたことから、原初性、言い換えれば素朴性は、現在のふなずしには当てはまらない、長い歴史の中で洗練されたものじゃないのかという視点が現れてきたわけです。生物進化の用語を使わせてもらうと、中世くらいに適応放散がワッと起こって、その中から淘汰選抜されたのが現在のニゴロブナのふなずしではないでしょうか。

橋本 そうですね。ゲンゴロウブナを漬けていたという話もときどき聞きますし。

──ニゴロブナ以外のフナだと、骨が柔らかくならないと言われますが。

篠原 ゲンゴロウブナを漬けると、100日では堅いままのものがかなりありますが、1年以上漬ければいけるそうです。

──フナでは、ニゴロブナ、ゲンゴロウブナ、ギンブナといった種も近代になって分類されたものですね。そこが、中世や近世の史料を読む際に、問題になりませんか。

篠原 歴史学は種を同定できるかやね。

橋本 同定はできませんが、種を問題とすることはできます。まず、ゲンゴロウブナという名称が初めて資料に出てくるのは17世紀、江戸時代前半のことで、江戸時代は琵琶湖で捕れたフナは、多くはゲンゴロウブナという名前で流通していたわけです。

篠原 近江のゲンゴロウブナというのは、殿様が食べているブランドとして流通消費の過程で名づけられた可能性もある。

橋本 それが昭和になって、分類学者が「これはニゴロブナですよ」と言った途端に、ニゴロブナということになった。

中世の資料だと、フナはフナとしか書かれていません。すると、中世の人は、ゲンゴロウブナとニゴロブナを見分けていなかったのか。

篠原 それ以前から漁師さんが区別していなかったわけがないとも思う。

橋本 地名による分類はありました。近江の中でも「堅田のフナ」が最上とされたんです。ただし、琵琶湖のどこのフナであっても、堅田の船が捕って、流通ルートに乗ってしまえば、堅田ブナなんです。

篠原 京都という消費都市が隣接していたから、特定の場所の産物がブランド化することになる。僕もほかのところでの経験をもとに考えていたのだけど、品種をつくるのはマーケットですよ。

──徳川将軍への献上品として、彦根藩・膳所藩・大溝藩などがふなずしを送っていますね。何が珍重されていたのでしょうか。

橋本 江戸時代に出版された薬学の本では、フナそのものが「滋養にいい」というように書かれています。当然、ふなずしも、ある種、滋養強壮剤みたいなかたちで好まれていたという可能性はあるでしょうね。

篠原 非常に滋養に満ちたものと考えて、いまでもおばあさんたちが、夏にふなずしを食べるそうですね。贈答品にもいいし。

橋本 お中元の品として好まれたという話は聞きますね。

篠原 それから、思い出したのは、沖島出身の人の奥さんが、「妊娠して、つわりのときは、ふなずししか食いませんでしたわ」と言ってた。酸っぱいものがほしくなるというし、消化もいいし、乳酸菌は整腸の役割を果たすので。子どもが風邪をひいたり、体の具合がちょっと悪いときは、お茶漬けにしたりして、ふなずしを食べたというのはよくあります。

橋本 いまだと乳酸菌は別の製品でとりますけども、それ以前だったら、ふなずしだったのでしょう。

※2 篠田統 (1899〜1978)食物史学者。大阪教育大学名誉教授。1970年に出版された『すしの本』(柴田書店)は、すしの歴史を考える際の基本文献となっている。

結桶であること、塩を使うことの意味

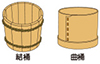

橋本 もう一つ、私が提起したのは、結桶※3の問題です。

──結桶はふなずしの歴史からすると、かなり「新しい」ものなんだそうですね。

橋本 そうです。これも中国から伝わってきたもので、日本で一般に普及するのは15世紀、室町時代だと考えられています。それが1世紀ほどの間に発達して、16世紀には、人が入って死ぬ事故も起こるような酒造用の大きなものが現れます。

それ以前の平安時代に一般的だった曲桶だと、強度の点から漬物には不向きです。

──それ以前のふなずしは土器、つまり甕や壺で漬けていたということですか。

篠原 延喜式など、古代の記録に出てくるふなずしは、福岡辺りでもつくられていたそうですが、漬ける容器は何だったか、物的証拠にあたるものがないんですね。

橋本 ありません。土器であることは間違いないんですが。

篠原 石毛直道さんの『魚醬とナレズシの研究』という有名な本があって、東南アジア・中国・韓国を網羅的に調査なさったものですが、登場する容器はほとんど甕で、桶は1カ所か2カ所しかなかったと思います。向こうは向こうで変遷があったのかもしれませんが、日本はいつの時代かに桶にほぼ統一されたんですね。「じいちゃんは、信楽焼の壺で漬けとったわ」という人には会ったことない(笑)。

甕から桶に変わったことで、何か発酵学的な意味があったのか、ないのか。そこも、知りたいですね。対照実験を誰かやってくれないかな。

──通気性は関係しそうな気がしますね。

篠原 よく、「酒樽は呼吸している」とか言うじゃない(笑)。

もう一つ、アジア各国との比較でいうと、他の国の例では、100日(塩漬け)・100日(ご飯漬け)なんていう長い漬け込み期間のものは、ほとんどありません。それに、塩漬け・ご飯漬けというように2段階が明確に分かれている例というのは、石毛さんの例では2例だけでした。私が彼の著作で調べた限りでは。

──藤岡康弘さん(琵琶湖博物館特別研究員)は、実際のところ、「塩はいらない」とすら書いておられますね。

篠原 塩は、殺菌の意味はあるでしょう。漬け込み期間が短いナレズシは、けっこう危険だそうですから。

──食中毒ですね。

篠原 ウグイやアユは、フナと同じように100日・100日の漬け込み期間があるんです。一番短く、2〜3週間(塩が1〜2週間、ご飯と麴に漬けてから2〜3週間)で食べてしまうハスはボツリヌス菌がやばいらしい。死亡事故も起っていますから。

ハスずしは、二日酔いにいいというし、食べてみるとうまいのだけど、十分注意する必要はあります。

橋本 以前、中世の人たちは、すごく短い発酵期間で、当時、「生熟れ」とか、「生成り」と呼ばれた食べ方をしたんじゃないかという研究発表を、琵琶湖博物館でしたところ、「危なくて、そんなことはできない」、「食べられるものなら食べてみろ」と水族の研究者の方から、ずいぶん言われました。

でも逆に、現在の作り方で考えるから、問題になるのであって。例えば、切り身にしたとか、コブナだったら可能なんじゃないかと思えたんです。

篠原 また話を戻すけど、塩の役割がいったい何なのかというのが、いま一つわからないんです。ただ、普通の乳酸菌発酵のときには、逆に藤岡さんの話だと、日野では塩漬けした後に、塩を完全に洗い流して、それで今度、飯漬けにしますよね。そのときに、ご飯に塩を入れるんですよ。

──食べるおにぎりぐらいの塩加減とか言いますね。

篠原 何で、また、塩を入れるんやと言ったら、藤岡さんの説明では、発酵を「遅らせる」ためだという。早く発酵しすぎると、黄色になってしまって駄目なんだそうです。ゆっくり、徐々に発酵させるに、塩を入れるんだというんですね。発酵学が専門の人に、その辺のことを聞きたい。

橋本 ぜひ、聞きたい。

──食品科学の知識がないと、室町時代や江戸時代の資料が読み解けないということですね。

橋本 いまはまだ、こんな資料もある、こんな資料もあるという段階ですけれども、だんだん漬け方、漬け込みの期間、漬け込まれた季節のバリエーションが整理されて、科学的な裏付けもとれると思うんです。そうすれば、滋賀県の文化であるふなずしの全体像が見えてきて、現在の最高級品の位置づけもできる。

篠原 僕は「洗練」という言葉を使いたい。

橋本 洗練された最高級品としてのふなずしというものの位置づけ、価値づけができるかと思います。

※3 結桶 細長い板を円状に並べ、タガをかけた(タガで結う)構造の桶。それ以前の桶は、薄い板を円形に曲げて端を木の皮でとじた「曲桶」だった。

※3 結桶 細長い板を円状に並べ、タガをかけた(タガで結う)構造の桶。それ以前の桶は、薄い板を円形に曲げて端を木の皮でとじた「曲桶」だった。

作り手個々がもつ「こだわり」

──最近は、滋賀県農政水産部水産課が講習会などで普及に努めている、ビニール袋を使って、水を張らないふなずしの漬け方もありますが、これは、容認できるんですか。

橋本 あれは、ふなずしのうま味を損なうものだと言って強く反対されている方もいらっしゃいますね。私は、これは多様性のなかの一つだと考えれば容認できるんじゃないかと思っています。

──臭いも外に出ないから、マンションでも漬けられると言われていますし。

篠原 そう、そう。

橋本 今回歴史を見直すなかで明らかになった、ふなずし自体が非常にバリエーションがあるんだということこそが文化だという考え方に立てば、全部がビニールになってしまったら、それは逆にバリエーションをなくすことですから、それは容認はできませんけれども。

篠原 例えば、一番初めは大きな石をのせて、石をだんだん軽くしていくというやり方の人がいる。初めに重いものをのせておく理由は、そうしないと早く発酵しすぎるからと言う人と、そうした方が発酵が早まるという人の二つに分かれて、どちらが本当なのかわからない。

それから、しみ出てきた水を毎日換えないかんという人もいるし、換えたらいかんという人もいる。中には、家の前に流れている小川へ毎日桶ごと漬けに行ったという人もいたり。沖島の漁師さんだと、琵琶湖に桶ごと漬けたとか。

──フォーラムの報告書の中にありました。あれはどうなっちゃうんですか。

篠原 それが絶品やというわけよ。沖島の人に何人か聞いたら、知らんなあと言われたので、みんながやってるわけではないようだし。

橋本 いや、それが大事なところなんですよ。ご所蔵の古文書を通して20年ほどおつきあいのある方に、ポロッとふなずしの歴史を調べていてとお話しした途端、「わたしには三つのこだわりがあるんや」と熱心に語り出されて。野洲市にある兵主大社の宮司さんなのですが(笑)。1月30日の公開座談会にも参加されます。

皆さん、何かしらこだわりを持っているんです。米原市朝妻筑摩地区の81歳の現役の漁師さんは、「うちは、フナは2日干すんや」とおっしゃっていました。こうした個々のこだわりは、バリエーションという意味で、残っていけばいいなと思います。

篠原 みんな、あれこれ工夫していくわけだから。ある漁師さんは、下の方に大きいやつを漬けて、上の方に小さいコブナを並べるそうです。すると、もう12月くらいから上の小さいやつを食えるからと。この人は、俺と同じ酒飲みやなと思ったけど(笑)。

すし切り祭り(辻村耕司撮影)

篠原 江戸時代でも文化文政の頃には普通の庶民までかなり豊かになって、変更が加えられた儀式などがかなりあるはずですから。当初のまま、古式を伝えている例というのはそうそうないでしょう。

──いつ、なぜ変わったのか、知りたいところですね。

篠原 とにかく、ふなずしに関しては、まだはっきりせえへんこと、ようけありますわ。

気温とか、いろいろなものが関係していて、なれずしの発酵学というのは、わかっているようでわかっていないんです。

橋本 そうなんです。次の公開座談会に、食品科学を専門としておられる滋賀大学の久保加織さんをお招きするのも、それが主眼でして。発酵学の立場から、どういうコメントが出て来るのかということを、すごく楽しみにしています。

──まだまだ解き明かされていない謎がたくさんあります。続きは、1月30日に琵琶湖博物館で開催される公開座談会「「ふなずし」の歴史が変わる」でということですね。

篠原 前回フォーラムの報告書を読んで、次の公開座談会にも登壇いただく石毛さんたちが、どういう反応をするかというのも、僕は非常に興味があります。

──本日は興味深いお話をありがとうございました。(2015.12.4)

※4 すし切り祭 5月5日に行われる下新川神社の祭礼で、裃姿の若者が鉄製のはしと包丁を使って、まな板の上のふなずしを切り、神に供える。国選択無形民俗文化財に指定。

編集後記

以下、私個人の見解です。対談中にあるように、江戸時代にはふなずしが冬に漬けられていました。塩漬けから取り出して洗う際に大量の水を使うので冬場だときつそうですが、子持ちであることを重視していなかった点は賛成。私はフナの身は好きですが、子(卵)は「いらない」派。卵ばかりで身のやせた子持ちブナは、2回目食べる人を減らしているのでは? (キ)

サンライズ出版

サンライズ出版